かつては「ハローページ」で簡単に調べられた個人宅の固定電話番号ですが、今ではその方法が大きく変わりつつあります。発行の終了や個人情報保護の観点から、以前のように手軽に検索することは難しくなりました。しかし、インターネットや図書館、104番号案内など、条件付きで調べる手段はまだいくつか存在します。

本記事では、ハローページの現状から代替手段までを詳しく解説し、番号検索のポイントと注意点をまとめてご紹介します。

- 個人宅の電話番号検索はできる?ハローページの現状と代替方法

- ハローページとは?タウンページとの違いを解説

- ハローページが廃刊になった理由と現在の入手方法

- 名前や住所から探せるオンライン電話帳サイト

- GoogleやYahoo!検索を活用するコツ

- SNSや共通の知人を通じて番号を探す手段

- ハローページのアプリ・電子版の使い方

- NTTの104番号案内サービスの利用方法と注意点

- 地元の図書館で紙のハローページを閲覧する

- ハローページ冊子を購入して調べる方法

- 探偵事務所へ依頼するケースと注意点

- 電話番号以外の連絡手段を探る

- 固定電話番号を検索するときの個人情報保護の観点

- 探せるケースと探せないケースの違い

- まとめ:無理に番号を探さず、現代に合った連絡手段を選ぼう

個人宅の電話番号検索はできる?ハローページの現状と代替方法

かつて「ハローページ」と呼ばれる個人電話帳が当たり前のように存在しており、電話番号検索といえばそれが主流でした。特に、引越し先での近隣情報の確認や、知人に連絡を取りたいときなどに便利なツールでした。

しかし現在では、個人情報保護意識の高まりや固定電話の利用減少に伴い、多くの地域でハローページの発行が終了し、紙媒体での入手が困難になっています。それにより「昔のように住所から電話番号を簡単に調べる」ことが難しくなっているのが現状です。

とはいえ、完全に方法がなくなったわけではありません。図書館での閲覧、ネットの電話帳サービス、104番号案内といった複数の代替手段を活用すれば、一定の条件下で番号を調べることは可能です。また、近年ではSNSや検索エンジンを通じて相手の連絡先やつながりを見つける人も増えています。

ただし、これらの方法には限界もあり、すべてのケースで番号が見つかるとは限らないため、状況に応じて柔軟なアプローチを選ぶことが求められます。

ハローページとは?タウンページとの違いを解説

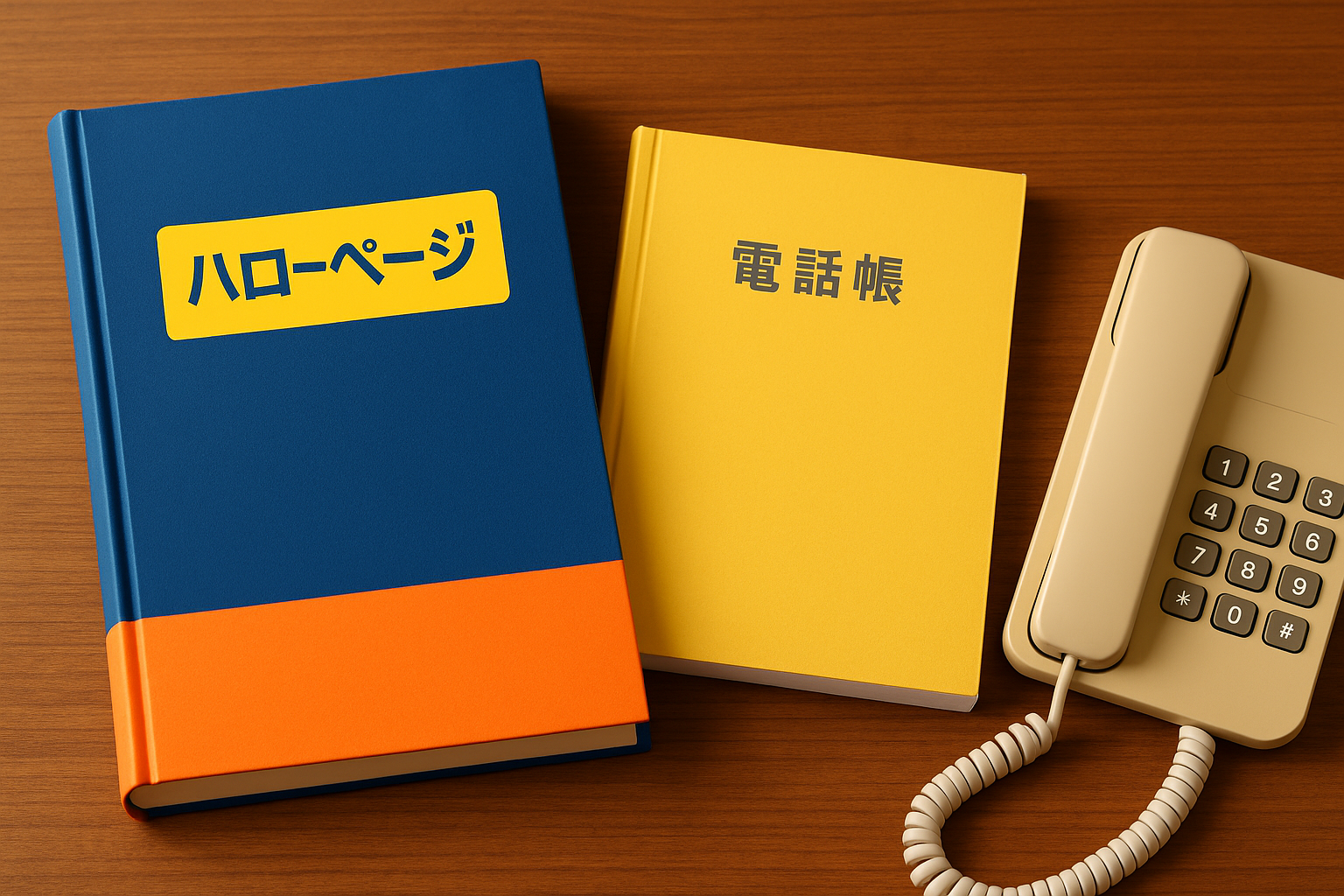

「ハローページ」と「タウンページ」はどちらもNTTが発行していた電話帳ですが、その内容と役割は明確に異なります。ハローページは主に個人宅の固定電話番号を五十音順で掲載しており、たとえば「佐藤さん(東京都)」のように、名前と住所から該当の電話番号を探すことができました。一方、タウンページは企業や事業者を業種ごとにまとめた商業用の電話帳で、飲食店や病院、商店などを探すのに便利なものでした。

この2つは見た目の色でも区別されており、ハローページは白色、タウンページは黄色の表紙が一般的でした。かつては多くの家庭や事業所に配布されていたこれらの電話帳ですが、スマートフォンの普及とともに役割を終えつつあります。

特にハローページは個人情報保護の観点から掲載者が減り、2021年以降は発行終了の地域が続出。タウンページもオンライン化が進み、紙媒体の役割は縮小しています。

ハローページが廃刊になった理由と現在の入手方法

ハローページが廃刊となった背景にはいくつかの社会的要因があります。

第一に、固定電話を引く家庭が年々減っており、そもそも掲載対象となる番号が激減していること。第二に、個人情報保護意識の高まりにより、「電話帳への掲載を希望しない」世帯が急増したこと。そして第三に、印刷・配布コストが発行体であるNTTにとって大きな負担となっていたことです。特に2021年から2023年にかけて、NTT東日本・西日本がハローページの段階的廃止を発表したことは大きなニュースとなりました。

現在では、新たにハローページを入手する手段はほぼありませんが、過去に発行されたものが図書館や古書店に残っている場合があります。また、オークションサイトや一部のネットショップでは中古として販売されていることもあります。

ただし、当然ながら情報は古く、すでに番号が使われていないケースも多いため、参考資料として活用する程度に留めるのが賢明です。

名前や住所から探せるオンライン電話帳サイト

現代では紙の電話帳に頼らなくても、インターネットを使って個人宅の電話番号を調べることが可能です。その代表的なサービスが「ネットの電話帳」や「住所でポン!」といった、過去の電話帳データをデジタル化したオンライン電話帳サイトです。これらは主に2012年以前のデータをもとにしており、名字や住所、番地などから該当する固定電話番号を検索できます。

このようなサイトは使いやすく、無料で提供されているケースも多いため便利ですが、掲載されているのはあくまで「過去にハローページに掲載を許可した情報」に限られます。つまり、現在もその番号が有効かどうかは別問題ということです。正確な情報を得たい場合は、番号が現在も使われているかどうかを他の方法(電話確認・SNSなど)で検証する必要があります。便利な反面、誤情報や古いデータに頼りすぎない意識が求められます。

GoogleやYahoo!検索を活用するコツ

一般的な検索エンジンを使って個人宅の電話番号を探す方法もあります。たとえば「◯◯市 佐藤 太郎 電話番号」や「◯◯町 佐藤さん 固定電話」といった形で検索すると、地域の名簿や掲示板、地域イベントの案内などから該当情報が見つかることもあります。特に町内会の資料や公的文書のPDFに電話番号が載っているケースがあり、意外なところから情報が得られるのです。

ただしこの方法は、検索キーワードの組み方にコツが必要です。姓だけでは情報が膨大すぎるため、住所の番地や職業、地域名などを組み合わせることで精度が上がります。また、Google検索であれば「site:◯◯.go.jp」などの演算子を使うと、公的機関に限定して探すこともできます。

もちろん、他人の情報を不用意に拡散したり保存したりすることはトラブルの元となるため、検索後の扱いには慎重さが求められます。

SNSや共通の知人を通じて番号を探す手段

最近では、SNSを活用して連絡先の手がかりを得る人も増えています。特にFacebookやInstagram、X(旧Twitter)などは、個人のプロフィールや過去の投稿から所属先、趣味、活動地域などがわかりやすく表示されているため、そこから連絡を取る糸口を見つけることが可能です。例えば「共通の知人がタグ付けされている投稿」から間接的に相手にアクセスできるケースもあります。

また、知人や親戚を通じて連絡先を紹介してもらうことも、昔ながらでありながら非常に有効な手段です。ただしこの場合も、個人情報を扱うという意識は忘れてはいけません。信頼関係がないままに連絡を取ることは、不快感や警戒心を与える可能性があるため、最初のメッセージは丁寧かつ簡潔に、誠意をもって伝えることが大切です。

ハローページのアプリ・電子版の使い方

一部地域では、ハローページの電子版がアプリやWebサービスとして提供されていた時期もあります。これらのサービスでは、スマートフォンやパソコンから個人の電話番号を検索することができ、紙の電話帳よりも簡単に情報を探せるメリットがありました。特に自治体や公共機関が提供していたものは信頼性が高く、地域住民向けの連絡ツールとして活用されていたのです。

しかし、時代の流れとともに多くのアプリがサービスを終了し、2025年現在では新規での利用は困難となっています。過去に提供されていたアプリのアーカイブ版や、自治体のサイト内に残っているPDF資料などがわずかに残っている程度です。これらの情報は現在も参考程度には使えますが、情報が古くなっている点に注意が必要です。

NTTの104番号案内サービスの利用方法と注意点

「104」は、NTTが長年提供してきた有料の番号案内サービスで、名前と住所から登録されている固定電話番号を教えてくれる仕組みです。たとえば、「東京都中野区の田中一郎さん」というように、一定の条件がそろっていればオペレーターが調べて教えてくれます。地域によってはかなり正確な案内が受けられるため、他の方法で見つからない場合には一度試してみる価値があります。

ただし、番号の登録が「非公開設定」になっている場合は、本人の同意なしには案内されません。また、2026年3月末で104サービス自体が終了予定となっており、今後はこの手段が使えなくなるため、今のうちに利用しておく必要があります。利用には通話料のほか、番号1件ごとに案内料金(数十円程度)が発生するため、複数の問い合わせをする場合は費用に注意しましょう。

地元の図書館で紙のハローページを閲覧する

意外と知られていないのが、地域の図書館に行くと過去のハローページを閲覧できる場合があるということです。特に市立図書館や県立図書館では、地域資料として電話帳を数年分保管していることが多く、開架・閉架を問わず希望すれば見せてもらえる場合があります。地域によっては10年以上前の冊子を保存しているところもあり、古いデータでも構わないという場合には有効な手段となります。

この方法のメリットは、図書館の職員が情報検索に協力してくれるケースがある点です。探し方がわからない場合でも、リファレンスカウンターで相談すれば丁寧に教えてくれることも。デメリットは、閲覧できる時間に制限があることと、持ち出しやコピーに制限がある点です。必ず事前に利用ルールを確認し、マナーを守って利用しましょう。

ハローページ冊子を購入して調べる方法

過去のハローページを入手したい場合は、古書店やネットオークション、フリマアプリなどをチェックしてみるとよいでしょう。地域別に分かれた冊子が販売されていることがあり、特に東京・大阪・名古屋などの都市圏のものは比較的流通数も多く見つけやすいです。ハローページは年ごとに発行されていたため、「◯年版◯◯県」などと検索すると目的の冊子が見つかるかもしれません。

ただし、掲載情報は年々古くなる一方で、実際に電話をかけても「使われていない番号です」となる可能性がある点は要注意です。また、冊子の厚さが数百ページに及ぶため、目的の人物を探すにはある程度の労力も必要です。コレクター的に保管したいというニーズには応えられますが、実用性はあくまで限定的と考えておくのが現実的です。

探偵事務所へ依頼するケースと注意点

個人で調べてもどうしても連絡先がわからない場合、探偵事務所に依頼するという手段もあります。特に、相続問題、金銭トラブル、裁判所の手続きなど、法的な理由がある場合にはプロの調査力が役立つことがあります。正当な理由があれば、弁護士経由での調査依頼や、行政書士と連携した法的な調査も可能です。

ただし注意しなければならないのは、「興味本位」や「個人的な感情」での調査依頼は、個人情報保護法に違反する恐れがあるという点です。特に近年は探偵業法の改正で、違法調査や行き過ぎた尾行などを行った業者には厳しい処分が下されています。依頼する際は「探偵業届出証明書」がある業者か、口コミ・実績をきちんと確認して信頼できるかどうかを見極めましょう。

電話番号以外の連絡手段を探る

目的が「連絡を取りたい」であるならば、電話番号にこだわらないことも大切です。むしろ、固定電話よりも携帯電話やLINE・SNSの方が今の時代は主な連絡手段になっており、古い固定電話に電話しても通じない可能性が高いのが実情です。たとえば、住所がわかっているなら手紙を出すという手もあります。丁寧な文面で連絡を取りたい旨を伝えれば、返事をもらえる可能性もあります。

また、GoogleやSNSの検索を通じてメールアドレスや公式Webサイトを見つけることができる場合もあります。ときには共通の知人を頼る方がスムーズに事が運ぶこともあるため、柔軟なアプローチを意識しましょう。固定電話にこだわりすぎると、かえって本来の目的を達成しづらくなるかもしれません。

固定電話番号を検索するときの個人情報保護の観点

電話番号は個人情報のひとつであり、むやみに収集したり公開したりすることは個人情報保護法違反につながる可能性があります。たとえネット上で見つけた番号であっても、相手の同意なく無断で使うことにはリスクがあります。とくに、第三者の番号を営業や勧誘目的で利用した場合、それが迷惑行為と認定されると損害賠償や法的処罰の対象になることもあります。

また、無断で収集された番号をSNSや掲示板で晒すことも絶対にしてはいけません。そうした行為が炎上やネットトラブルに発展するケースは後を絶たず、自分の身を危険にさらすことにもなります。番号の取得・使用には、相手の立場やプライバシーを十分に尊重する意識を持ちましょう。

探せるケースと探せないケースの違い

個人宅の固定電話番号が調べられるかどうかは、相手がその情報を「公開しているか」によって大きく変わります。104番号案内も、電話帳も、掲載されている情報は「本人が掲載許可をした番号」のみです。逆に言えば、非公開設定にしている場合、どんな手段を使っても正規ルートでは見つけることができません。

また、固定電話自体が廃止されている家庭や、番号ポータビリティ制度を利用して転居後に変更しているケースもあります。そのため、昔のデータを見つけたとしても「もう使われていない番号」だったということも珍しくありません。番号検索は万能ではなく、状況や時代背景に応じて可能・不可能を見極めることが重要です。

まとめ:無理に番号を探さず、現代に合った連絡手段を選ぼう

結局のところ、個人宅の電話番号を調べる方法はいくつか存在しますが、それらはすべて条件付きの手段です。紙のハローページはすでに廃刊となり、ネットの電話帳も情報が古くなっています。104番号案内も2026年で終了が決まっており、今後はますます入手困難になります。そうした中で大切なのは、「どうしても電話で連絡しなければいけないのか」を再考することです。

SNSやメール、手紙など現代的な方法を活用すれば、相手に失礼なくコンタクトを取ることも可能です。何より、相手のプライバシーを尊重し、連絡手段を選ぶ姿勢こそが一番大切なのではないでしょうか。時代に即した方法で、信頼あるコミュニケーションを築くことを意識しましょう。