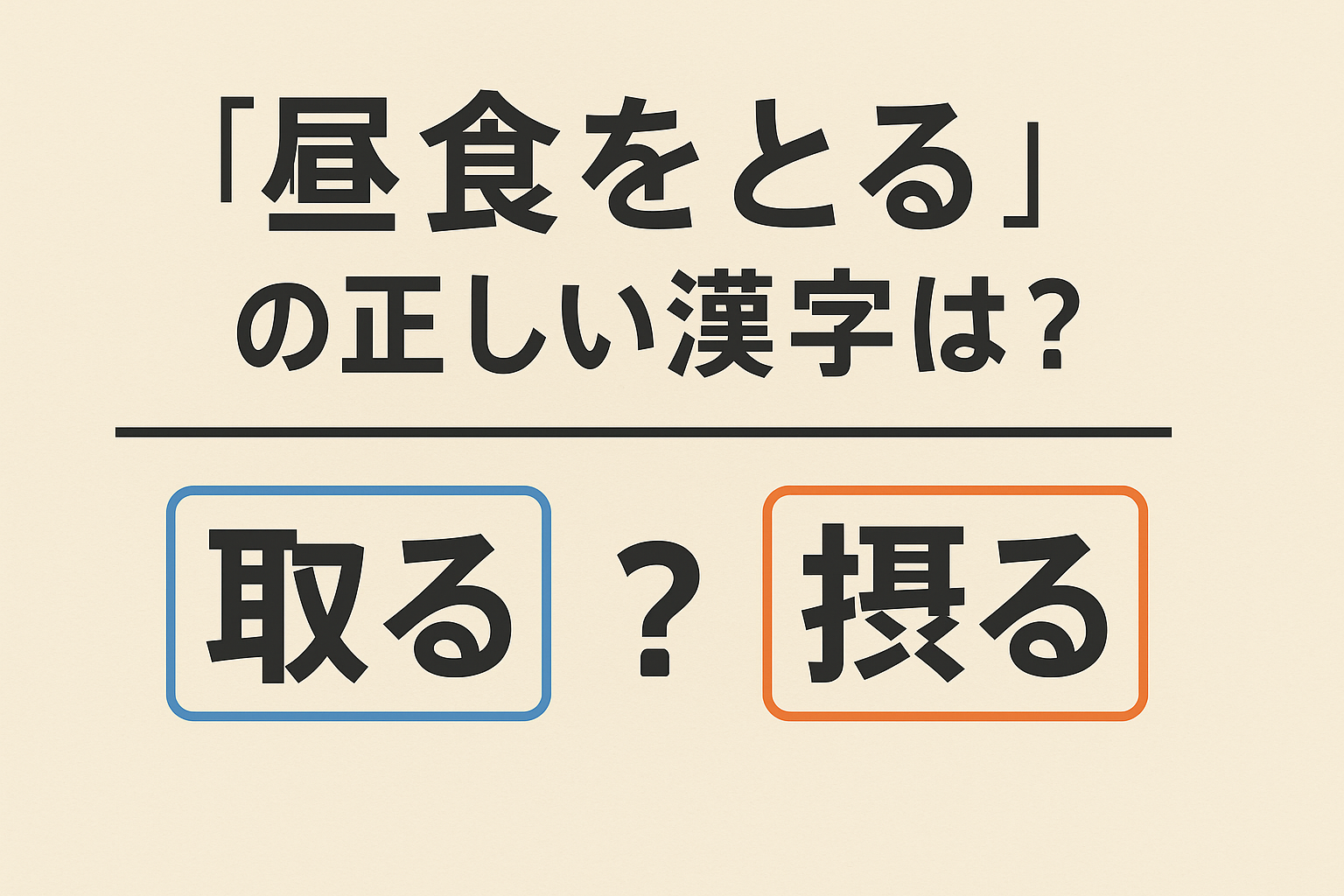

「昼食をとる」という表現、あなたはどんな漢字を使っていますか?「取る」でしょうか、それとも「摂る」?あるいは、あえてひらがなのまま「とる」と書いているかもしれません。実はこの「とる」という言葉、日常的によく使われるからこそ、その漢字の選び方ひとつで文章の印象が大きく変わることがあります。

「昼食を取る」「昼食を摂る」――どちらも間違いではありませんが、使い分けには微妙なニュアンスの違いがあります。ビジネスメール、医療文書、学校のプリント、ブログ記事など、表現する場面によって“正解”は変わってくるのです。

本記事では、「取る」と「摂る」の意味の違いや適切な使い方、さらには公的文書やWebライティングでの表記ルールまで、詳しく解説していきます。「とる」の正しい使い方を知れば、文章がぐっと自然で伝わりやすくなりますよ。

昼食を「とる」の漢字は「取る」?「摂る」?どちらも正しいの?

「昼食をとる」という表現を漢字で書くとき、「取る」と「摂る」のどちらが正解なのか迷ったことはありませんか?実際、どちらも広く使われており、一概にどちらが正しいとは言い切れません。一般的な辞書や国語教育の観点でも、「用法に応じた使い分けが望ましい」という程度にとどまっており、厳密なルールは存在しません。

しかし、文章のトーンや読者の属性によっては、微妙な印象の違いが生まれるため、注意が必要です。たとえば、医療関係の記事で「昼食を取る」と書くとやや俗っぽく見える一方、日常的な会話で「昼食を摂る」と書くと堅苦しく映る場合があります。このように、正誤ではなく“適切かどうか”という視点で判断することが重要なのです。

「取る」と「摂る」の違いは?意味と使い方をわかりやすく解説

「取る」と「摂る」の最大の違いは、対象とする“行為の性質”です。

- 「取る」:広い意味で「自分のものにする」「手に入れる」「確保する」などのニュアンスがあり、食事や休憩、メモ、責任など、さまざまな対象に使用されます。

- 「摂る」:意味はかなり限定的で、「体内に取り入れる」ことに主眼が置かれます。特に、栄養素・成分・水分など、健康や医療に関連する対象でよく使われます。

このように、「取る」はより日常的かつ抽象的に使える一方、「摂る」は具体的な身体的行為に焦点が当たる言葉です。辞書的な定義を超えて、文脈によるニュアンスの違いを理解することが、正確な使い分けへの第一歩と言えるでしょう。

「取る」は日常的で幅広い意味に使えるオールラウンダー

「取る」という表現は、日常的なシーンで非常に多く登場します。たとえば、「朝食を取る」「休憩を取る」「予約を取る」「メモを取る」など、生活のあらゆる場面で使用されています。これらに共通するのは、“その行動を確保する・実行する”という意味合いです。

「昼食を取る」の場合も、「昼食の時間を確保して食べる」という意味に近く、特に時間管理やスケジュールの話題と相性が良い表現になります。ビジネスの文書やメールでも使いやすく、誰にでも伝わる表現として「取る」は非常に汎用性の高い漢字だといえるでしょう。

また、スマートフォンやPCの自動変換でも「取る」が優先的に出てくることが多く、可読性の面でも安心して使える選択肢です。

「摂る」は栄養や医学的な場面に使われる専門的な表現

「摂る」は、「摂取(せっしゅ)」という言葉からもわかるように、主に体に必要な成分を取り入れる行為を表す漢字です。たとえば、以下のような文脈でよく見られます。

- 「たんぱく質をしっかり摂るようにしましょう」

- 「夏場はこまめに水分を摂ることが大切です」

- 「ビタミンCを多く摂ると風邪予防に役立ちます」

このように、「摂る」は健康や医学的な話題で用いられることが多く、栄養学、医療、介護、ダイエット指導といった文脈で自然にフィットします。ただし、一般の会話や軽い文章で使うと、やや専門的・硬い印象になるため、読み手との距離感にも注意が必要です。

「採る」「録る」など他の「とる」との違いも押さえておこう

「とる」と読む漢字は非常に多く、それぞれの意味を正しく使い分けることが求められます。

| 漢字 | 主な意味 | 使用例 |

|---|---|---|

| 取る | 手に入れる・確保する | 昼食を取る/休みを取る |

| 摂る | 体に取り入れる | 栄養を摂る/水分を摂る |

| 採る | 選び取る・収穫する | 人材を採る/果物を採る |

| 捕る | 捕まえる | 魚を捕る/犯人を捕る |

| 録る | 記録する | テレビ番組を録る/音声を録る |

| 盗る | 盗む | 財布を盗る(※誤用注意) |

このように、それぞれ意味が異なり、間違って使うと文章全体の信頼性が損なわれる恐れもあります。「食事を盗る」などの表記は明確に誤りなので注意が必要です。

公用文・公式文章では「摂る」は避けられることが多い理由

実は「摂る」は、常用漢字表に含まれていない表外漢字です。文部科学省の指針に基づく公文書や広報資料、新聞、教科書などでは、原則として常用漢字が使われます。したがって、行政の文章や企業の公式な通知、報告書などでは「摂る」は基本的に避けられ、「取る」もしくは「とる(ひらがな)」が使用される傾向があります。

たとえば、市役所の広報で「高齢者は水分をこまめに摂りましょう」と書くよりも、「水分をこまめにとりましょう」の方が読み手に優しいという配慮もあります。特に高齢者や子ども、外国人を対象とした文書では、読みやすさを優先するのが基本です。

「昼食をとる」はひらがな表記でもOK?あえて漢字にしない選択肢

最近では、あえて「とる」をひらがな表記で書くことも増えています。これは、言葉の使い分けが難しい、または判断に迷う場面で「誤解を避けたい」「読みやすさを重視したい」といった理由から選ばれる方法です。

特に以下のようなケースで効果的です。

- 子どもや高齢者が読む文章

- ブログ・SNS・Webライティング

- 柔らかい印象を出したいとき

- ニュアンスを限定したくないとき

たとえば「昼食をとる習慣を見直しましょう」と書けば、「取る」と「摂る」のどちらの意味も内包させることができ、読み手に自由な解釈を与えることができます。

実際の例文で比べる「取る」と「摂る」の自然な使い分け

以下に「取る」と「摂る」の使い方の違いを例文で比較してみましょう。

- 【取る】

- 社員全員が決まった時間に昼食を取るよう徹底しています。

- 午後の集中力を高めるために、しっかり休憩を取ろう。

- 今日は午前中が忙しかったので、昼食を取る暇がなかった。

- 【摂る】

- 高齢者はタンパク質を積極的に摂るように心がけましょう。

- 野菜と水分を十分に摂ることが夏バテ予防につながります。

- サプリメントで鉄分を摂るのも一つの方法です。

このように、行為として“確保する・行う”なら「取る」、体内への“摂取”なら「摂る」が自然です。

会話・ビジネス・医療…シーン別のおすすめ表記ガイド

それぞれの場面で適切な表記を選ぶのが、読みやすさや伝わりやすさの鍵になります。

| シーン | 推奨表記 | 理由 |

|---|---|---|

| 日常会話 | とる(ひらがな)/取る | 柔らかく、誰にでも伝わる |

| ビジネス文書 | 取る | 形式的かつ読みやすい |

| 医療・健康記事 | 摂る | 専門的で意味が明確 |

| 学校教育・公文書 | とる/取る | 常用漢字に準じた配慮 |

文章の目的とターゲットを意識して、最も自然な表現を選ぶことが大切です。

まとめ:「とる」は意味や場面に応じて柔軟に使い分けよう

「昼食をとる」の「とる」に使える漢字には、「取る」「摂る」があり、それぞれ意味とニュアンスが異なります。「取る」は日常的な動作としての“確保”を、「摂る」は体への“取り入れ”という生理的行為を意味します。

厳密な正解があるわけではありませんが、読者の理解しやすさや伝えたいメッセージの明確さを考え、シーンに応じて適切な表記を選ぶことが重要です。さらに、「とる」とひらがなで表記することも一つの有効な手段。柔軟に使い分けることで、読み手に配慮した伝わる文章が実現できます。