「答えは合ってるのに、なんでバツなの…?」

お子さんが筆算の宿題やテストを持ち帰ってきたとき、こんな疑問を抱いたことはありませんか?

実は今、学校で教えられている筆算のやり方が、親世代が習った方法とは少しずつ変わってきています。特に、繰り上がりや繰り下がりの書き方、考え方に違いがあり、「さくらんぼ計算」など新しい考え方が導入されているのです。

「昔ながらのやり方ではダメなの?」「なぜ新しい方法に変わったの?」といった疑問に答えるべく、本記事では今どきの筆算の考え方・背景・家庭での対応のポイントまで、わかりやすく解説します。

この記事を読むことで、変化した筆算のルールを正しく理解し、子どもの学びをサポートするためのヒントがきっと見つかります。

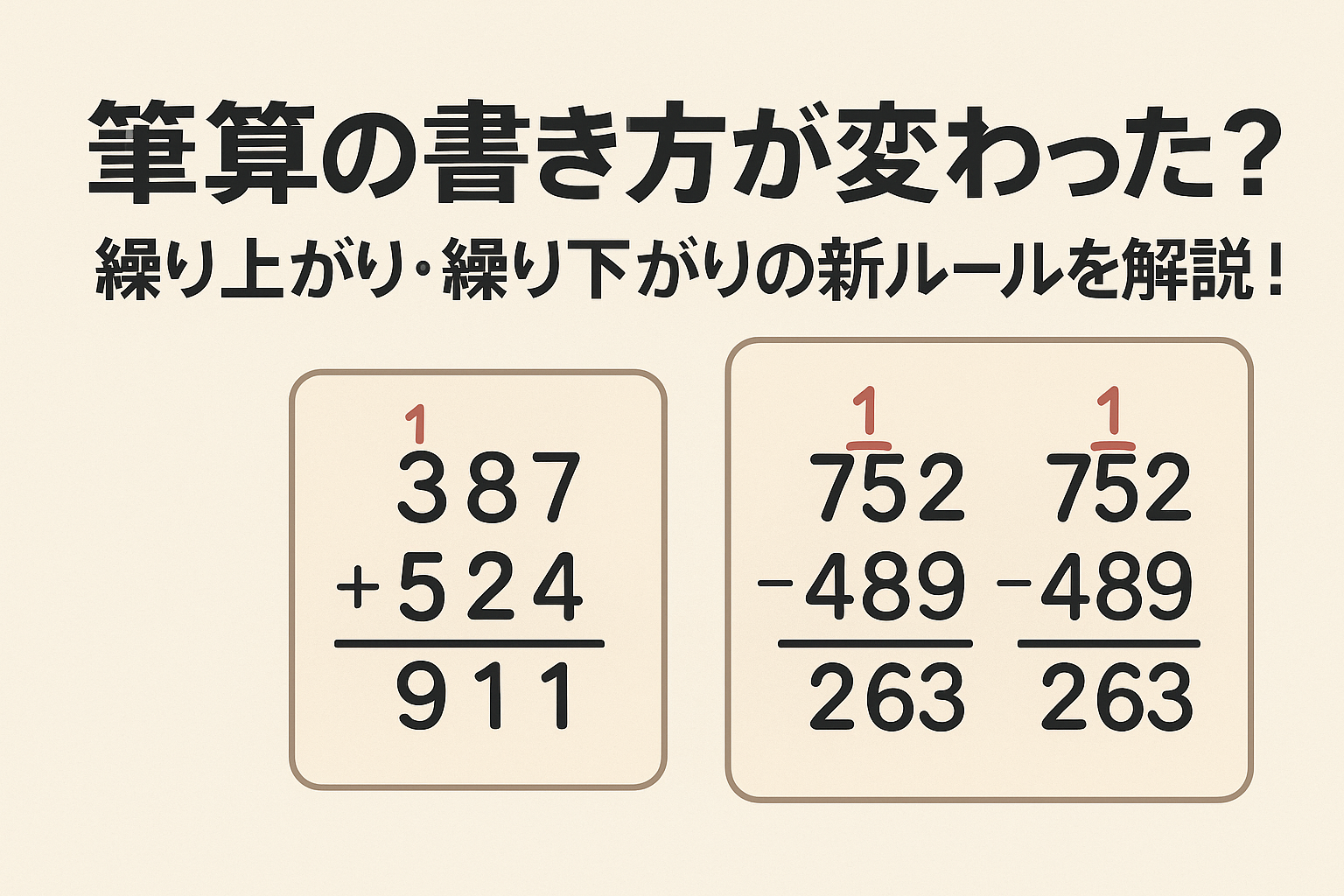

昔と今で筆算の書き方がどう変わった?

筆算といえば、数字を縦に並べて繰り上がりや繰り下がりを小さく書き足す──そんなやり方が当たり前でしたよね。

けれど最近の学校では、その書き方が少しずつ変わってきています。この見出しでは、昔の筆算と今の筆算の違いや、それぞれの考え方の背景について解説していきます。

昔ながらの筆算|親世代が習ったやり方

筆算といえば、数字を縦に揃えて書き、繰り上がりや繰り下がりの数は桁の上に小さく書くのが基本でした。

この方法は昭和から平成初期まで多くの子どもたちが学び、親世代にもなじみ深いやり方です。

なぜこの方法が主流だったかというと、計算過程を紙の上で明示しながら確認できるからです。

特に繰り上がりを明確に書いておくことで、計算ミスの予防につながりました。

たとえば「58 + 47」の場合、8+7=15 の「1」を十の位に繰り上げ、「5+4+1=10」と計算し、答えは「105」と書く…この流れが一般的です。

現在もこの方法を否定するわけではなく、むしろ計算の見える化には有効です。

ただし、近年の教育では、より理解を重視したプロセス重視型の学習へと変わりつつあります。

現在の学校で教わる筆算の特徴

最近の小学校では、筆算の過程よりも「数の意味の理解」を大切にする指導が重視されています。

そのため、答えが正しくても、手順が教科書どおりでないと✕になる場合があります。

なぜそうなっているかというと、従来の方法では「ただの手順」として覚えてしまい、なぜ繰り上がるのかという本質が伝わりにくかったからです。

今は、数の分解やまとまりを重視した「構造的な理解」を育てることに重点が置かれています。

たとえば、繰り上がりの際に「10のまとまりが1つできた」という意味での“くりあがり”を明示的に図示したり、数図ブロックを使って視覚的に理解させる工夫もされています。

その結果、筆算の「見た目」は変化しましたが、より深い理解を促すための変更であることがわかります。

なぜ筆算の書き方が変わったのか?

筆算の書き方が変わった理由は、単に見た目の変更ではなく、「思考力と概念理解を育てる」ことに目的があります。

現在の教育方針は「答えより過程」に価値を置いているため、どのように考えて解いたかが重視されます。

従来のような「繰り上がりを上に小さく書く」スタイルでは、子どもが意味を考えずに書き写すだけになりがちです。

これでは数の構造や計算の意味に気づかないまま進んでしまう恐れがあります。

そのため、現在は「さくらんぼ計算」や数図ブロックを活用し、数を分けたりまとめたりする活動を取り入れながら、筆算の意味を視覚的・感覚的に理解できるようにしています。

一見すると手間が増えたように見えますが、将来的に四則計算を自在に使いこなせる力をつけるための、大切なステップだと言えるでしょう。

今の筆算は「さくらんぼ計算」と深く関係している

最近の筆算指導では、「さくらんぼ計算」という聞き慣れない計算方法が土台になっていることをご存知ですか?

この見出しでは、さくらんぼ計算とはどんなものか、そしてその考え方がどのように筆算のやり方に影響しているのかを、具体例を交えてわかりやすく解説します。

さくらんぼ計算とは何か?基本の考え方

さくらんぼ計算とは、数を「分解して考える」ための学習法で、小学校低学年の算数でよく使われています。

数字を“さくらんぼ”のように2つの部分に分けて、10のまとまりを作るためにどうすればいいかを視覚的に理解できるよう工夫された手法です。

なぜこの方法が導入されているのかというと、繰り上がりや繰り下がりの概念を、感覚的に捉えられるようにするためです。

従来の筆算では、なぜ「1を繰り上げるのか」が不明瞭なまま進むケースが多くありました。

たとえば「8+7」の場合、「7は2と5に分けられるから、8+2=10、10+5=15」と分解して考えるのが、さくらんぼ計算です。

この考え方を繰り返すことで、十進法の仕組みを自然と理解できるようになります。

筆算の準備段階として非常に有効な手法であり、今の小学生にとっては「筆算の前の土台作り」として重要な役割を果たしています。

さくらんぼ計算(足し算・引き算)の実例

実際のさくらんぼ計算は、足し算と引き算の両方で使われます。

どちらも「10のまとまり」を意識するため、数の構造理解を深めるのに非常に役立ちます。

足し算では、例えば「9+6」のような問題で「6を1と5に分け、9+1=10、10+5=15」と計算します。

この分解思考によって、繰り上がりの仕組みを視覚的に理解できるようになります。

一方、引き算では「13−9」のような問題で、「9にいくつ足せば13になるか?」という逆算の形で扱われます。

これにより、「13は10と3に分かれる」といった発想ができ、繰り下がりの理解にもつながります。

このように、ただの計算ではなく「数をどう動かすか」を学ぶ点が、現在の教育で重視されている理由なのです。

さくらんぼ計算が筆算に与える影響

さくらんぼ計算を通じて数の分解を経験した子どもたちは、筆算に進んだ際にも「まとまりを作る」感覚を持って取り組めます。

これは従来の筆算とは違い、単なる機械的処理ではなく、論理的に数を組み立てる力を育てます。

なぜ影響があるかというと、さくらんぼ計算で得られた数感覚が、繰り上がり・繰り下がりの理解に直結するからです。

この段階を飛ばして筆算を行うと、繰り上がりの意味が曖昧なまま答えを出してしまうことになり、後々つまずきやすくなります。

例えば「58+47」の筆算では、十の位と一の位をバラバラに処理するのではなく、「8と7で10のまとまりが1つできる」という理解を持っていれば、自然と繰り上がりを正しく扱えるようになります。

そのため、さくらんぼ計算と筆算は別物ではなく、むしろ“つながっている”と考えるのが今の指導方針です。

繰り上がり・繰り下がりの書き方が昔と違う?

繰り上がりや繰り下がりといえば、桁の上に小さな数字を書いて計算するのが定番でしたよね。ところが今では、その「書き方」自体が大きく変わりつつあります。

この見出しでは、昔のやり方との違いや、今の書き方が採用されている理由について詳しく解説していきます。

繰り上がりのある足し算の新しい書き方

今の筆算では、繰り上がりの数を「上に書かない」教え方が一般的になってきています。

これまでのように十の位の上に小さく「1」を書くのではなく、計算の途中で「10のまとまりができた」という考え方を大切にしています。

なぜこのような指導に変わったかというと、「上に小さく数字を書く」だけでは、なぜそれが発生するのかを理解しづらいからです。

そのため、数のまとまりとして捉えたり、数図ブロックなどの教材で具体的に示すことで、本質的な理解を促します。

たとえば「58 + 47」のような計算では、「8+7=15 → 10と5に分け、10を繰り上げ」と視覚的に捉える練習を行い、ノートには最終的な答えだけを記すようにします。

一見すると、従来のように「繰り上がりの数字を書かない」方法は不親切に見えるかもしれません。

しかし、考え方を頭の中でしっかり理解し、処理できるようになるためのプロセスが重視されているのです。

繰り下がりのある引き算の新しい書き方

引き算でも同様に、繰り下がりを「上にバツを付けて数字を書き換える」やり方は減りつつあります。

代わりに、「10のまとまりを上の位から借りてくる」という概念を丁寧に扱う指導が増えています。

なぜこのように変わったかというと、従来のように機械的に数字を書き換えるだけでは、借りる理由や数の構造が理解されにくいからです。

理解のないまま計算手順を暗記するだけでは、複雑な問題に対応できなくなる恐れもあります。

たとえば「52−38」のような問題では、「2から8は引けないから、10を借りて12にして引く」といった考えを数直線や図で説明し、納得させてから式に移る流れが一般的です。

そのため、教科書やプリントでも、繰り下がりは“数字の操作”ではなく、“数のやり取り”として捉えさせる構成になっています。

どうして従来のやり方ではダメなの?

「昔ながらの筆算で良いのでは?」と思う保護者の方も多いですが、現代の教育では“理解のない正解”を避ける傾向があります。

そのため、正しい答えであっても、手順が違えば✕をもらうことがあるのです。

その理由は、学年が上がるにつれ、計算が複雑になるからです。

中学年以降では、小数や分数、桁数の多い計算も出てきます。

このとき、計算の意味を理解していなければ、数字の操作だけでは対応しきれません。

たとえば、繰り下がりの引き算で「借りる位置が二段階」になる場面では、理解が曖昧な子は手順を飛ばして間違えてしまう傾向があります。

だからこそ、今の教育では「構造的に理解し、仕組みで覚える」ことを重視しているのです。

見た目は変わっていても、長い目で見た時に“本当に使える計算力”を育てる目的があるといえるでしょう。

「正解なのにバツ?」子供が×をもらう理由とは

テストで答えは合っているのに、なぜかバツがついていた――そんな経験をしたお子さんに驚いたことはありませんか?

この見出しでは、現代の算数教育で重視されている「計算の過程」と「手順の正しさ」について、採点の意図とあわせてわかりやすく解説します。

答えが合っていても減点になるパターン

一見正解に見える答えでも、「手順が教科書どおりでない」という理由で×をもらうケースがあります。

これは決して理不尽な減点ではなく、「学習の目的は答えではなく考え方にある」という現代教育の方針によるものです。

なぜ手順が重視されるのかというと、計算のルールをきちんと理解しておかないと、複雑な問題や応用問題に対応できなくなるからです。

とくに筆算は後の学習(小数・分数・文章題など)でも重要な基礎になるため、最初に正しい形式を身につける必要があります。

たとえば「382+269=651」という問題で、途中式を段階的に書かず、いきなり答えだけを書いた場合、「理解していない」とみなされることがあります。

あるいは、「500」「140」「11」に分けて足したとすると、その分け方が教科書の意図する手順と違えば✕となるのです。

見た目だけでなく“学年相応の方法で書かれているか”が問われる今の指導では、プロセスの重視が前提です。

その点を理解すれば、なぜ答えが合っていても減点されるのかが見えてきます。

先生の意図と背景を理解しよう

子どもが持ち帰ってきた答案に✕がついていたら、まずは「先生の意図」を探ることが大切です。

その採点には、単に厳しいというだけでなく「学習効果を最大化する意図」がある場合が多いのです。

なぜなら、小学校低学年は“型”を学ぶ時期であり、その正確な手順を習得することが今後の算数力の基盤になるからです。

自由な解き方を許してしまうと、子どもによってはルールを守らない癖がついてしまい、かえって混乱を招くこともあります。

元教員の意見にもあるように、「今は合っていても、数年後には通用しなくなる解き方」を避けるために、あえて△や✕をつけて注意を促すのです。

このような判断は、長期的な学びの質を守るための方針といえるでしょう。

もし疑問があれば、子ども自身に「なぜ×だったのか?」と先生に聞いてもらうことで、納得と成長につながります。

親ができるフォローと伝え方のポイント

お子さんが「答えは合ってるのに何で×なの?」と悔しそうにしていたら、まずはその気持ちを受け止めてあげましょう。

そして次に、「学校ではやり方も大切にしているんだよ」と優しく伝えることが、前向きな学習姿勢につながります。

なぜ親のフォローが重要かというと、子どもは「結果がすべて」と思いがちで、×=失敗だと感じてしまうからです。

そこで、手順の意味や、なぜそのルールを守るのかを丁寧に説明してあげると、理解が深まり、納得感が得られます。

たとえば、「正しいやり方を身につけておくと、将来もっと難しい問題もスムーズに解けるようになるんだよ」といった伝え方が効果的です。

また、家庭学習で別のやり方を教えた場合は、担任の先生にも一言伝えておくと、誤解や混乱を防げます。

学校と家庭が協力して、子どもにとって最良の学びを支えることが理想です。

家庭での教え方のコツ|学校との違いにどう向き合う?

学校で教わる方法と、家庭や塾でのやり方が違っていて戸惑うこと、ありますよね。特に筆算は親世代の感覚と今の教育にギャップが出やすい分野です。

この見出しでは、家庭で子どもを教える際の注意点や、学校との違いにどう対応すればよいか、具体的なコツを交えて紹介します。

家庭と学校で教え方が違うときの対処法

子どもに算数を教えるとき、「え?そんな教え方なの?」と親が驚くことも少なくありません。

特に筆算では、昔ながらのやり方と今の学校の方法が異なっており、戸惑うケースもあります。

なぜこのような違いが生じるかというと、教育指導要領の変更により、「理解中心の学び」が重視されているからです。

そのため、見慣れた筆算の手順や答えの書き方とは違うスタイルが導入されているのです。

たとえば、親が繰り上がりの数字を上に書かせようとすると、子どもが「それやっちゃダメって言われた」と混乱してしまうことがあります。

このような場合は「学校ではこう習っているんだね」と一度受け入れ、家庭では補足的にサポートするという姿勢が大切です。

親の意図が「教えてあげたい」であっても、子どもが「どっちが正しいの?」と悩んでしまうと、学習への意欲を下げてしまいます。

まずは学校のやり方を尊重し、補助的に家庭で応援するスタンスがベストです。

公文や塾と学校の筆算ルールの違い

最近は、学校だけでなく公文式や学習塾など、複数の学習方法に触れる子どもが増えています。

それぞれに特徴があり、特に計算に関しては筆算の「省略」や「暗算重視」など、学校とは違う方針をとっている場合もあります。

なぜこのような違いがあるのかというと、塾や公文では「計算スピード」や「効率」を重視し、先取り学習を前提としているためです。

一方、学校では「定着」や「思考のプロセス」を重視し、段階的な理解を重んじています。

たとえば、公文では繰り上がり・繰り下がりを紙に書かせず、頭の中で処理することが推奨されることがあります。

しかし、それが学校のテストや授業中の説明と異なる場合、「公文でこう習ったのに…」と混乱する子もいます。

そのため、家庭では「学び方が違う=間違い」ではないことを伝えつつ、「学校では学校のやり方を使おうね」と場面ごとの使い分けを意識させましょう。

将来の計算力につながる指導のポイント

筆算の指導で最も大切なのは、「正確さ」と「意味の理解」の両立です。

ただ答えを出すだけでなく、「なぜそうなるのか」を理解していることが、将来の学びの大きな力になります。

なぜかというと、小学校の筆算は、中学校以降の方程式や関数といった抽象的な数学の土台だからです。

この時期に“数の感覚”や“計算の筋道”を身につけておくことが、後々の数学への自信とつながっていきます。

たとえば、「8+7=15」を何も考えず覚えるのではなく、「10のまとまりができたから15になる」と理解していれば、暗算力や文章題の読解力にも応用が効きます。

家庭でできることは、正解・不正解だけを重視せず、「どう考えたの?」と問いかけてあげること。

そのプロセスに寄り添うことで、子どもの計算力は確かなものになります。

まとめ:正しい筆算の理解で子どもの学習を支えよう

筆算の書き方や繰り上がり・繰り下がりの指導は、時代とともに進化しています。

見慣れない方法に戸惑うこともありますが、その背景には「数の本質を理解してほしい」という教育的な意図があります。

昔のやり方も決して間違いではありませんが、今の子どもたちが学んでいるのは、“より深く、長く使える力”を育てるための方法です。

学校と家庭、どちらの視点も大切にしながら、子どもが自信を持って学べる環境を整えていきましょう。