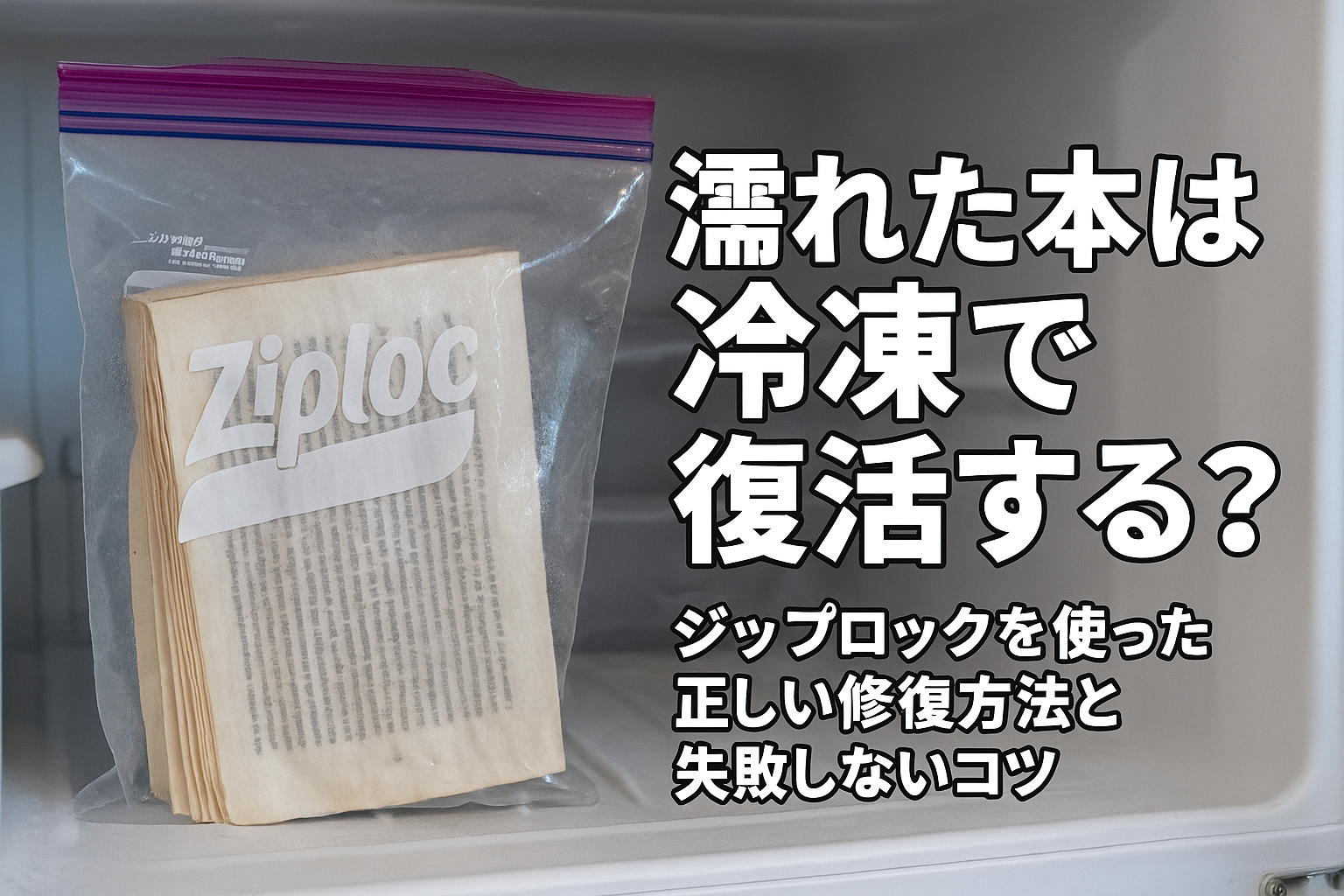

大切な本やノートをうっかり濡らしてしまい、ページがヨレヨレになってしまった経験はありませんか?

雨でバッグの中が濡れたり、飲み物をこぼしたりすると、「もう元に戻らないかも…」と諦めたくなるかもしれません。しかし、実は家庭用の冷凍庫とジップロックを使うだけで、本をきれいに復活させられる方法があります。

この方法は、図書館や博物館でも実際に活用される「凍結乾燥」の原理を応用したもの。紙に含まれた水分を凍らせて固定することで、繊維の変形やインクのにじみを最小限に抑えられるのです。

この記事では、濡れた本を冷凍で修復する正しい手順、ジップロックを使う理由、失敗しやすいポイント、さらに冷凍以外の復元方法まで詳しく解説します。

大切な本を諦める前に、ぜひこの記事を参考にして適切な対処を試してみてください。

濡れた本は冷凍で復活できる?意外な原理とは

「濡れた本は冷凍すると復活する」というライフハックは、単なる裏技ではなく理にかなった方法です。

紙はセルロースという繊維でできており、水分を吸うと繊維が膨張し、乾燥時に不均一に収縮するためページが波打ちます。自然乾燥ではこの膨張と収縮のバランスが崩れるため、しわや変形が残りやすいのです。

冷凍は、この問題を避けるために有効な手段です。水分を液体のまま蒸発させるのではなく、氷の状態で固定することで繊維の形状を保持できます。また、低温によりインクのにじみを抑え、カビの発生も防げる点が大きなメリットです。実際、図書館や博物館では「真空凍結乾燥法」という技術が使われており、東日本大震災で水損した貴重書類の修復にも採用されました。

一般家庭でプロレベルの修復は難しいものの、この原理を応用すれば、大切な本やノートを救える可能性があります。

濡れた本を冷凍する正しい手順【ジップロック活用法】

濡れた本をきれいに復活させるには、正しい手順が欠かせません。やり方を間違うと、ページ同士がくっついたりインクがにじんだりする原因になります。以下の手順を丁寧に行いましょう。

-

表面の水分を優しく拭き取る

柔らかいタオルやティッシュで、軽く押さえるように水分を取ります。強くこすると紙が破れるので注意。 -

ページは絶対に開かない

濡れた状態で開くと、乾燥後にくっつきやしわが残ります。 -

ジップロックに本を入れる

密閉はせず、少しだけ開けておくことで内部の水分を逃がせます。 -

本を立てたまま冷凍庫へ

横に寝かせると重みで変形する可能性があるため、垂直に立てるのがポイント。 -

24時間以上しっかり冷凍する

家庭用冷凍庫の場合、温度が高めなので時間をかける必要があります。

ジップロックを使うことで外部の霜や結露から本を守れます。さらに板やファイルで両側を挟むと、本の形をよりきれいに保つことができます。

ジップロックを使うのはなぜ?効果とポイント

「なぜジップロックに入れる必要があるの?」と思う方も多いでしょう。

理由は大きく分けて3つあります。

-

結露から守る

冷凍庫の開閉で温度差が生じると結露が発生し、本が再び濡れるリスクがあります。ジップロックが防波堤になります。 -

効率的な乾燥を助ける

密閉せず少し開けておくと、水蒸気が外に抜けて乾燥がスムーズに進みます。 -

形状を保持するサポート

ジップロックは本を立てるときの補助具になり、紙が潰れたり折れたりするのを防ぎます。

また、霜がつきやすい冷凍庫ではジップロックを二重にするとより安心です。濡れた本の修復は「できるだけ現状を保ったまま凍らせること」が鉄則なので、ジップロックはそのための重要な道具と言えます。

濡れた本を冷凍する際の失敗原因と防ぐコツ

冷凍してもうまくいかないこともあります。失敗の原因は主に次の5つです。

-

水分をしっかり拭き取らなかった → 氷の粒が大きくなり紙を破損

-

ページを無理に開いた → 乾燥後に強固にくっついて剥がれない

-

冷凍時間が短すぎた → 内部の水分が残り、インクがにじむ

-

圧縮不足 → ページが波打つ

-

自然乾燥前に触ってしまった → 紙が弱っているため破れやすい

これらを防ぐには、準備と我慢が大切です。特に「ページを開かない」「十分な冷凍時間を確保する」「重りで形を整える」の3点を意識しましょう。焦らず丁寧に進めれば、本の状態を大きく改善できます。

冷凍後の乾燥方法と注意点

冷凍後の乾燥は、仕上がりを左右する重要な工程です。

まず、冷凍庫から出したらいきなりページを開かず、風通しの良い日陰で自然乾燥させます。乾燥期間は5日〜1週間が理想です。

さらに効果を高めるには、ページの間に吸水紙を挟む方法があります。ろ紙やキッチンペーパーを使い、こまめに交換すると水分を効率よく吸収できます。湿度が高い場合は除湿機や扇風機を併用し、カビの発生を防ぎましょう。

また、本が波打たないよう、板で挟んで重しを乗せるときれいに仕上がります。乾燥中はできるだけ本に触れないこともポイント。ページが乾ききる前に開くと破れやすいため注意が必要です。

冷凍以外の復元方法もある!おすすめの代替手段

「冷凍は難しそう」という方は、別の方法も検討できます。

-

低温アイロン法

ハンカチを本にかぶせ、弱温でアイロンを当てるとしわを伸ばしやすい。 -

ドライヤーの冷風乾燥

冷風で時間をかけて乾かせば、インクのにじみを抑えられます。 -

アルコールスプレー

コーヒーなどのシミを薄くする裏技。ただし紙質によっては跡が残るので注意。

ただし、これらは紙質やインクの種類に左右されやすい方法です。大切な本なら、まずは冷凍法を優先し、他の方法は補助的に使うのが安全です。

濡れた本を守るために知っておきたいこと

本を濡らさないための予防策も大切です。

バッグの中にジップロックを常備する、防水カバーを使う、本棚を窓際から離すなど、事前対策で被害を防げます。

また、自然乾燥と冷凍乾燥には違いがあります。自然乾燥は簡単ですがしわが残りやすく、冷凍乾燥は形状を保持しやすい反面、手間がかかります。本の価値や重要度によって適した方法を選びましょう。

本は一度濡れると完全に元通りにするのは難しいですが、正しい知識と対応で「ほぼ元の状態」に戻すことは可能です。

まとめ

濡れた本は諦めるしかないと思われがちですが、冷凍とジップロックを活用すればきれいに復活させられる可能性があります。

ポイントは「濡れた状態のままページを開かず」「ジップロックに入れて立てて冷凍」「自然乾燥でじっくり仕上げる」の3つです。

ただし、家庭用の冷凍庫では完全に元通りにするのは難しく、多少の波打ちやしわは残るかもしれません。それでも、正しい手順を踏めば、インクのにじみやページの貼りつきを最小限に抑えることができます。

また、今回紹介した方法は、あくまで「応急処置」的な側面もあります。貴重書や重要書類の場合は、図書館や専門業者が行う真空凍結乾燥の利用を検討するのも一つの手です。

大切な本を失わないためには、まずは正しい知識で落ち着いて対処することが大切です。この記事を参考に、慌てず丁寧にケアしてあげてください。