「薄橙色(うすだいだい)って、何色を混ぜれば作れるんだろう?」

絵の具セットに肌色が入っていなかったとき、似た色を自分で作ろうとした経験はありませんか?でも実際に混ぜてみると、赤くなりすぎたり、黄色っぽくなったり、なかなか理想の“薄い橙色”にたどり着けないことも。

この記事では、そんな「薄橙色を絵の具や色鉛筆で自作したい人」に向けて、具体的な混色の方法から失敗しない調整のコツ、色が与える印象や文化的な背景まで、丁寧に解説していきます。

「白と赤を混ぜればいいの?」「オレンジに白を入れるだけ?」「肌色との違いって?」そんな疑問をすべて解消できる内容になっていますので、ぜひ続きを読んでみてくださいね。

薄橙色とは?意味と使われ方

薄橙色(うすだいだいいろ)は、やさしく温かみのある印象を与える淡いオレンジ色です。

一般的には肌色の一種としても扱われることがあり、絵画やデザイン、文具、子どものお絵かきなど幅広い場面で使われています。特に日本人の肌の色に近いため、ポートレートや人物画では欠かせない色でもあります。

薄橙色は白に赤・黄・茶などを加えて作ることが多く、その配合によって微妙なニュアンスが変化します。控えめで柔らかい色合いは、優しさや親しみを演出する効果もあり、インテリアやファッションでも人気があります。

薄橙色を作る基本原理

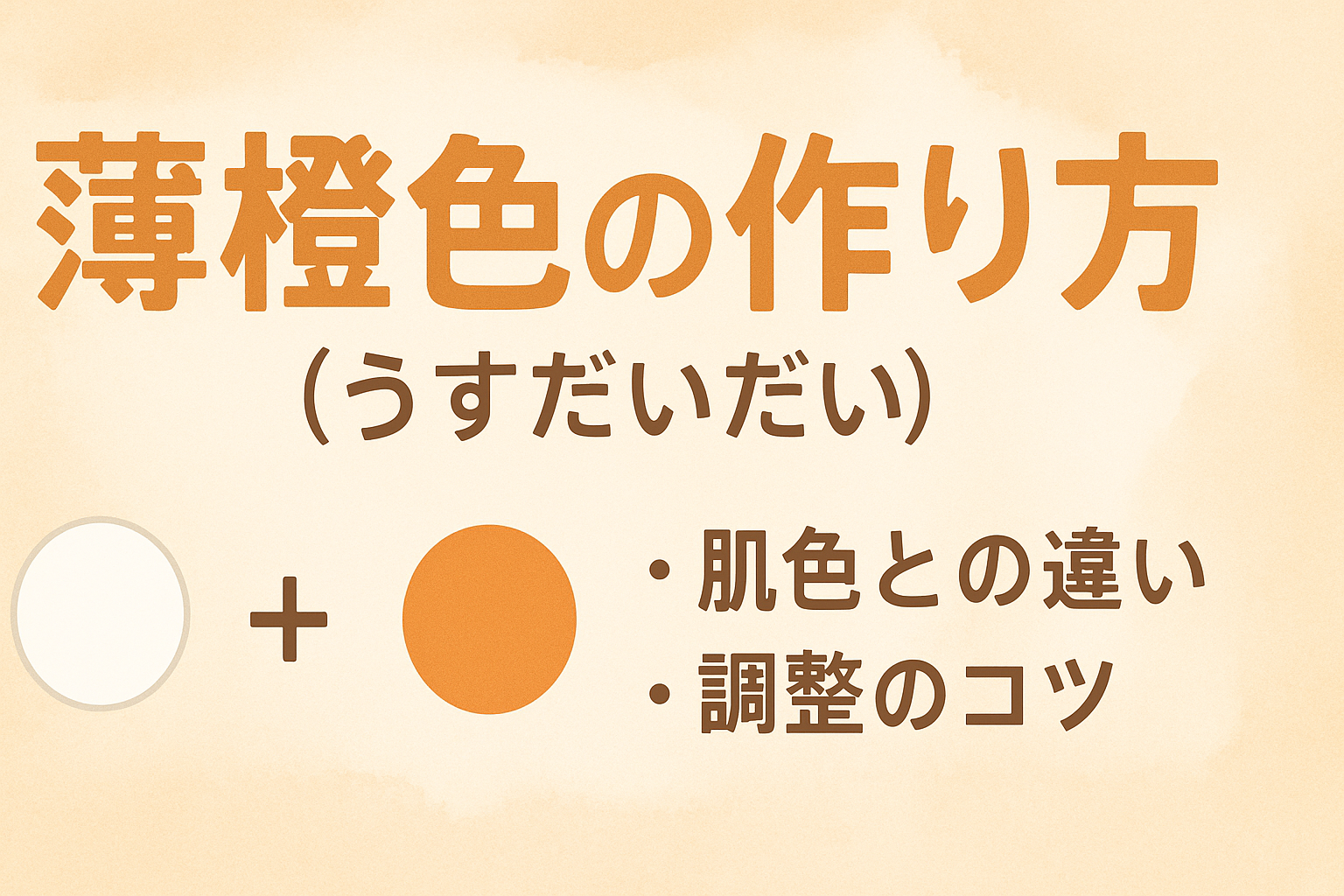

薄橙色を作るための基本は「赤・黄・白」の混色です。

赤と黄色でオレンジを作り、そこに白を加えることで明るく淡い色味になります。これがいわゆる「薄橙色」の基本形です。

ただし、このままでは肌色よりもやや彩度が高いため、黄や茶を少し加えることで落ち着いた印象に調整することもあります。

重要なのは、「彩度(鮮やかさ)」と「明度(明るさ)」のバランスをとること。白が多すぎるとぼやけた印象になり、赤や黄が強すぎると派手すぎる印象になります。混色時は少しずつ加えて調整するのがポイントです。

薄橙色の作り方|基本の配色パターン

絵の具で薄橙色を作る際、いくつかの定番レシピがあります。最も基本的なのは「オレンジ+白」。オレンジ色をベースに白を少しずつ混ぜると、やさしい薄橙色になります。

また「赤+黄+白」も肌色寄りの薄橙色を作る方法で、黄をやや多めにすると明るく暖かい印象になります。さらに「茶+白」の組み合わせは、やや落ち着いたくすみ系の薄橙色に仕上がります。

赤みを強調したい場合は朱色を、やわらかさを出したい場合はクリーム色を加えるのもおすすめです。目的に合わせて微調整しながら、自分好みの薄橙色を作ってみましょう。

画材別:薄橙色の作り方

使用する画材によって薄橙色の作り方は少し異なります。

たとえばアクリル絵の具の場合は発色がはっきりしているため、白の量をしっかり加えることで淡さを出せます。水彩絵の具では水で薄めることも有効で、透明感のある薄橙色が表現できます。色鉛筆やクレヨンの場合は、最初に薄いオレンジを塗り、その上から白や黄色で重ね塗りすると、自然なグラデーションになります。またデジタル環境では、RGBやHEXコードを使って色指定が可能です(例:#FDF5E6)。

使う画材によって手順や工夫が変わるため、それぞれの特性を理解して色を作ることが大切です。

薄橙色の色見本と配色例

薄橙色の代表的なカラーコードには「#FDF5E6」などがあり、いわゆる「アイボリーホワイト」に近い優しい色です。

この色はベージュ、ペールピンク、ライトグレーなどの中間色と特に相性が良く、柔らかく上品な印象を与える配色が作れます。また補色である青系と組み合わせると、コントラストが強くなり、アクセントとしても効果的です。

薄橙色はそのままでは目立たない色ですが、配色次第で主役にも脇役にもなれる万能カラーです。デザインやインテリアでうまく使うことで、全体の雰囲気を穏やかにまとめてくれます。

薄橙色の調整・失敗しないコツ

薄橙色を作るときに最も大切なのは「少しずつ混ぜる」ことです。

一度に色を足しすぎると、思ったより濃くなったり濁ったりしてしまうため、特に白をベースに使う場合は注意が必要です。最初にベースとなる白を用意し、そこにごく少量ずつ赤や黄色、茶色などを足しながら調整していきましょう。

順番としては「薄い色から濃い色へ」混ぜるのが鉄則です。また、色が濁ってしまった場合は新しく作り直したほうが早いこともあります。

混色には「色相・明度・彩度」の3要素が関わるため、理想の薄橙色を目指すなら、何度か試しながら調整することが成功のカギです。

薄橙色を使った実例と応用アイデア

薄橙色は、あらゆるジャンルのアートやデザインに取り入れやすい万能色です。

たとえば、人物画では肌色として定番であり、やさしくナチュラルな印象を演出できます。また、イラストでは背景色として使うことで全体の雰囲気を和らげ、主役を引き立てる効果があります。

インテリアでは、クッションやカーテンなどのファブリックに取り入れることで、部屋全体を明るく柔らかく見せることができます。

初心者向けの応用としては、季節のカード(春や秋)に使うと、あたたかみのある印象が伝わります。薄橙色は地味に見えがちですが、組み合わせ次第でとても印象的な色になります。

薄橙色と文化・心理の関係

色には人の感情や印象に影響を与える心理的効果があります。薄橙色は「親しみやすさ」「安心感」「あたたかさ」を象徴する色として、日本人にとって特になじみ深い色のひとつです。

たとえば、昔の「肌色」の絵の具は現在では「うすだいだい」と呼ばれるようになり、文化的背景や多様性への配慮が見直されています。伝統的には、着物の裏地や和紙などにも用いられ、日本らしいやさしさや品のある印象を与えてきました。現代では、福祉・教育・癒しの分野でも好まれる色であり、特に子ども向けのデザインや高齢者施設のカラーリングにも多用されています。

薄橙色は単なる色以上に、私たちの暮らしに深く根付いた「安心の象徴」といえるでしょう。

薄橙色の作り方まとめ|やさしい色合いは工夫次第で思いのままに

薄橙色(うすだいだい)は、赤・黄・白などの配合によって生まれる、やさしく温かみのある色です。肌色に近い印象を持ちつつも、微妙な色味の違いによって個性や表現の幅が広がります。絵の具や色鉛筆、デジタルカラーでも再現可能で、配合比率や混ぜる順番を少し意識するだけで、ぐっと理想に近い色が作れます。

また、薄橙色は人物画・インテリア・デザインなど様々な場面で活躍する万能色。文化的・心理的な意味合いも含め、単なる「色」としてだけではなく、感情や印象を左右する要素としても重要です。

ぜひこの記事で紹介した作り方や調整のコツを参考に、あなただけの「理想のうすだいだい色」を楽しんでみてください。色を作る楽しさと奥深さが、きっと作品づくりや暮らしをもっと豊かにしてくれるはずです。