モバイルバッテリーやリチウムイオン電池って、使い終わったあと「これ、どうやって捨てるの?」と迷ったことはありませんか?特に発火リスクがあると聞くと、普通にごみとして出すのはちょっと不安ですよね。

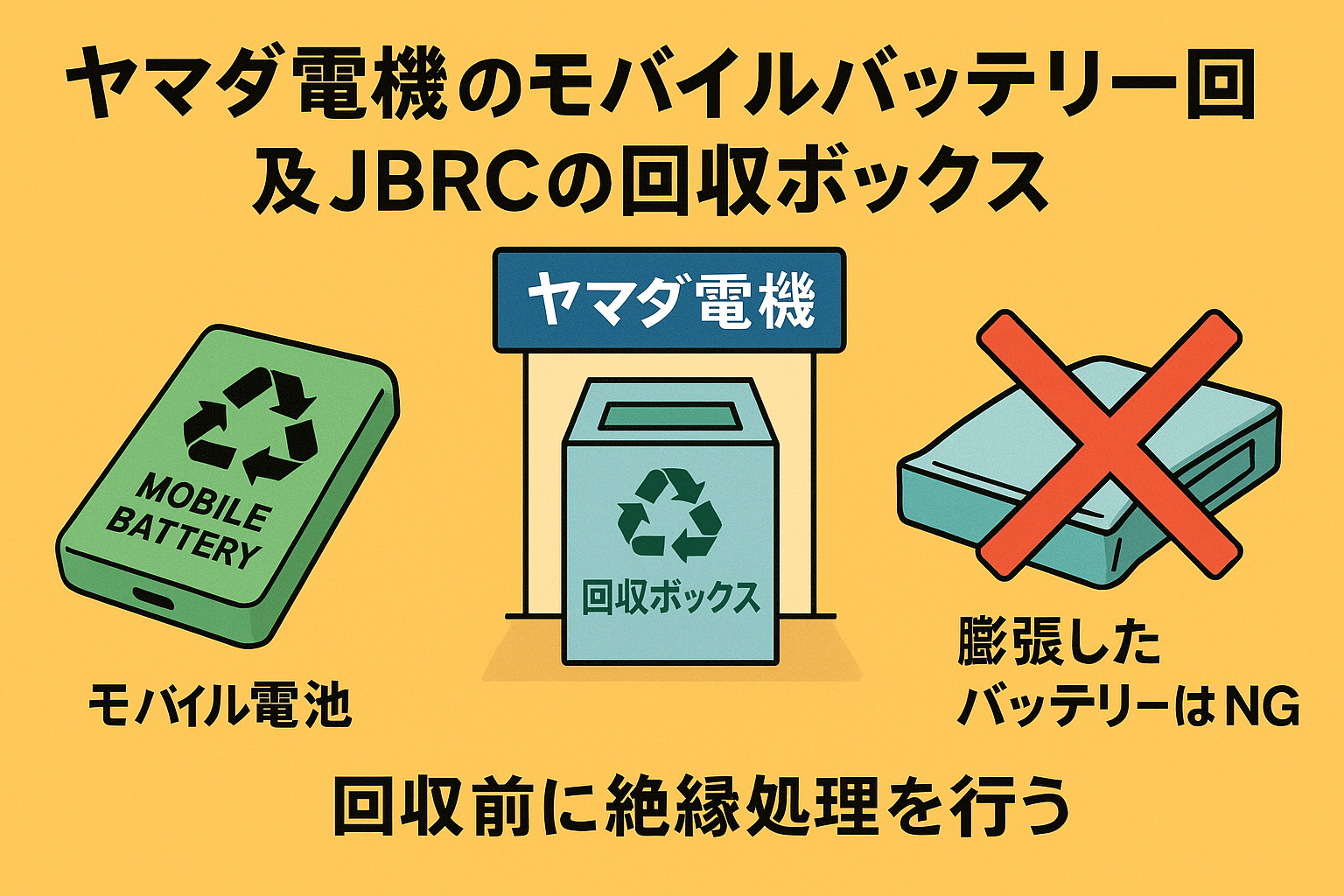

そこで注目されているのが、ヤマダ電機などの家電量販店に設置されている「回収ボックス」や、リサイクル制度を推進する「JBRC(一般社団法人小型充電式電池リサイクル推進センター)」の存在です。これらを活用することで、モバイルバッテリーなどの小型充電池を安全かつ無料で処分することができます。

本記事では、ヤマダ電機でのバッテリー回収の実態や、JBRCの仕組み、持ち込み時の注意点、回収できる製品の見分け方まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。「膨張したバッテリーはどうする?」「リサイクルマークがないと回収してもらえない?」などの疑問にもお答えしますので、ぜひ参考にしてください。

ヤマダ電機でモバイルバッテリーは回収できる?

ヤマダ電機では、一定の条件を満たせばモバイルバッテリーを回収してもらうことが可能です。とはいえ、すべての店舗に「回収ボックス」があるわけではありません。多くの場合は、サービスカウンターへの持ち込み対応となります。その際、確認すべきポイントは「リサイクルマークが付いているかどうか」と「バッテリーの状態が安全かどうか」です。

リサイクルマークとは、一般社団法人JBRCが定めた小型充電式電池の識別マークであり、これがないと回収対象外とされるケースが多いです。また、膨張しているバッテリーや、外装が破損しているバッテリーなどは、安全上の理由から受け取りを拒否されることもあります。

ヤマダ電機では、モバイルバッテリーを「ごみ」としてではなく「資源」として再利用する仕組みに積極的に取り組んでいます。ただし、対応は店舗ごとに異なるため、必ず事前に電話などで確認を取ってから持参するのがおすすめです。

JBRCの回収ボックスとは?ヤマダ電機との関係

JBRC(一般社団法人JBRC)は、小型充電式電池のリサイクルを推進している団体で、リチウムイオン電池・ニッケル水素電池・ニカド電池などが対象です。加盟している家電量販店やホームセンターなどに設置されている「回収ボックス」で、誰でも無料で不要電池を処分することができます。

ヤマダ電機もこのJBRCの協力店であり、多くの店舗で対応しています。ただし、設置状況は店舗により異なり、目立たない場所にあることもあるため「カウンターで回収している店舗」と「JBRC回収ボックスを設置している店舗」があるという点に注意が必要です。

また、JBRCの回収対象になるには「JBRCに加盟しているメーカーが製造した電池」であることが前提です。たとえば、ノーブランドや海外の格安製品は加盟対象外となる可能性が高く、持ち込んでも回収してもらえないケースもあります。製品のラベルやパッケージ、公式サイトなどで確認しましょう。

ヤマダ電機で回収できる電池の種類一覧

回収可能な電池の代表格は、リチウムイオン電池(Li-ion)です。スマートフォンやモバイルバッテリー、ノートPC、コードレス掃除機など、多くの家電製品に使われています。他には、ニッケル水素電池(Ni-MH)、ニカド電池(Ni-Cd)、ボタン電池(SR・LRなど)も対象となることが多いです。

一方で、乾電池(マンガン・アルカリ)やコイン型リチウム電池(CR・BR)は、基本的に回収対象外とされます。これらは自治体のごみ回収(有害ごみ・不燃ごみ)として処分されることが多く、ヤマダ電機でも受け入れを断られる可能性があります。

特に「ボタン電池」と「コイン電池」は形状が似ているため、型番の確認が重要です。目安として、SR・LRなどの記載があるものはボタン電池、CR・BRはコイン電池と判断されます。見分けにくい場合は、スタッフに相談して指示を仰ぎましょう。

回収前にやるべき3つの準備

回収対象の電池であっても、そのまま持っていって良いわけではありません。安全なリサイクルを行うためには、以下の3つの準備が必須です。

絶縁処理

まず一つ目は「絶縁処理」です。

電池の端子部分(+や−の金属部分)にセロハンテープやビニールテープを貼ることで、電気の接触を防ぎ、万が一の発火を避けます。

とくにリチウムイオン電池はショートに弱く、処分時に他の金属と接触すると非常に危険です。

密封

二つ目は「密封」です。

絶縁処理を施したバッテリーは、ビニール袋にまとめて密封して持参しましょう。

1つずつ分ける必要はありませんが、複数個まとめる場合はきちんと絶縁されているかを再確認しましょう。

対象品かの確認

三つ目は「対象品かの確認」。

リサイクルマークの有無やメーカー名をチェックし、可能であれば購入時の説明書やパッケージなども添えて持ち込むと、スムーズな回収につながります。

ヤマダ電機以外で回収可能な場所

ヤマダ電機に限らず、多くの家電量販店が小型充電式電池の回収を行っています。たとえば、ヨドバシカメラやケーズデンキ、エディオン、ビックカメラなどもJBRCの協力店舗として知られており、店内に回収ボックスを設置しているケースが多く見られます。

また、ドコモ・au・ソフトバンクなどの携帯キャリアショップでも、古いスマホやバッテリーの回収を行っていることがあります。さらに自治体によっては「資源回収ステーション」や「清掃工場」でリチウムイオン電池を含む回収サービスを行っているところもあります。

ただし、注意すべきは「自治体によってはモバイルバッテリーは対象外」とされるケースがある点です。とくに内蔵バッテリー型の小型家電(例:電子タバコやBluetoothスピーカー)は分類が曖昧であるため、事前に市区町村の環境課などへ確認しておくと安心です。

処分できない・迷った場合の対処法

万が一、回収を断られてしまった場合でも、対応策はあります。まず第一に考えたいのが「購入店やメーカーへの問い合わせ」です。国内製品であれば、メーカー独自の回収受付を設けている場合もあり、送料着払いで回収してくれるケースも存在します。

どうしても回収先が見つからないときは、不用品回収業者に依頼するという方法もあります。ただし、悪質な業者に依頼すると不当請求や不法投棄などのトラブルに巻き込まれる可能性があるため、必ず「一般廃棄物収集運搬業許可」などの資格を持った業者を選びましょう。JBRCや自治体が紹介している業者であれば、比較的安全です。

また、膨張や破損が進んだバッテリーは発火・爆発の危険性もあるため、自宅に長期間保管するのは危険です。直射日光や高温多湿を避け、密閉容器に入れて早めに処分することが推奨されます。

モバイルバッテリーの処分タイミングと寿命の見極め方

モバイルバッテリーを使い続けるうちに「以前より充電に時間がかかる」「フル充電してもすぐ電池が切れる」「使っていると本体が熱くなる」などの変化を感じたことはありませんか? これらはバッテリー劣化のサインであり、処分を検討すべきタイミングです。

特に注意すべきは「膨張(バッテリーがパンパンに膨らむ現象)」です。リチウムイオン電池は寿命が近づくと内部ガスが発生し、本体が膨らんできます。これは非常に危険な状態で、圧力がかかることで発火や爆発の可能性があるため、即座に使用を中止してください。

バッテリーの寿命は、おおむね300〜500回の充放電サイクルとされており、毎日使用する場合は2〜3年が目安です。購入後2年以上が経過しているバッテリーは、性能が落ちていなくても念のため点検することをおすすめします。

また、使わなくなったバッテリーを放置するのも危険です。リチウムイオン電池は長期間放置すると自然放電し、過放電状態になってしまうと内部にダメージを与え、充電時にトラブルが起こる原因になります。処分するか、定期的に充電を行うことで安全に保管できます。

まだ使えると感じる場合でも、買取業者やフリマアプリを通じて売却するという方法もあります。PSEマーク付きの製品であれば、安全基準を満たしており中古市場でも需要があります。ただし、発送時の梱包には十分注意し、電池は必ず絶縁処理を行ってから送付しましょう。

まとめ|ヤマダ電機とJBRCを活用した安全な電池処分を

モバイルバッテリーやリチウムイオン電池は、家庭ごみや不燃ごみとして捨てることができません。なぜなら、これらは発火や爆発のリスクを伴うため、特別な処分方法が求められるからです。ヤマダ電機をはじめとする家電量販店やJBRCの協力店を利用すれば、正しい方法で安全に、そして無料で処分できます。

回収前には必ず絶縁処理を施し、リサイクルマークやJBRC加盟メーカーの製品であることを確認しましょう。また、膨張や破損が見られる場合は、店頭の回収ボックスに直接入れず、必ずスタッフへ声をかけて対応してもらう必要があります。

ヤマダ電機以外にも多くの回収ルートが存在し、携帯ショップや自治体の施設でも対応可能なケースがあります。万が一処分先に迷った場合は、メーカーや自治体、不用品回収業者に相談することで適切な方法が見つかるでしょう。

環境保護の観点からも、再資源化可能なバッテリーを正しくリサイクルすることは重要です。日々使っている便利なアイテムだからこそ、最後まで責任をもって処分するという意識を持つことが求められています。まずは自宅の引き出しや棚の奥に、使っていないバッテリーが眠っていないか、今一度確認してみてはいかがでしょうか。